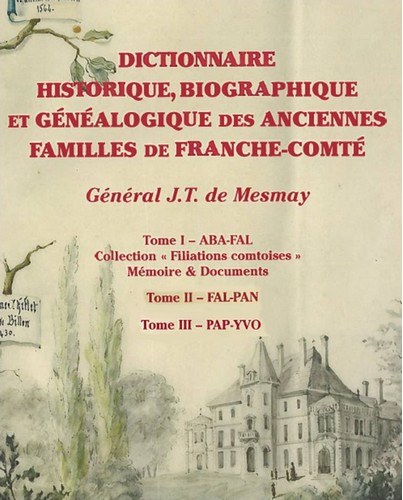

DICTIONNAIRE DES FAMILLES DE FRANCHE-COMTÉ

AVANT-PROPOS

La mode est actuellement aux dictionnaires biographiques nationaux tels que le Who’s Who in France : il fait connaître les personnalités contemporaines de la Métropole et de l’Union française dans « quelque domaine que ce soit de la pensée ou de l’action, politique, industrie, arts et lettres, sciences, finances, affaires, cultes, sports, etc. ». Mais lorsqu’il s’agit de l’Ancien Régime, on ne saurait oublier que la Société reposait moins sur les individus que sur les familles dont les ancêtres avaient illustré le nom : celles-ci réputées nobles vivaient sur le domaine ancestral dont les générations successives s’efforçaient de préserver l’intégrité et habitaient le château ou le manoir avec tour du bourg proche.

Le chef de famille garde la tradition des croyances, des idées et des mœurs, patrimoine qu’il lèguera à son tour aux siens. Il agit au mieux pour la conservation des biens hérités des ancêtres. Il maintient son autorité non seulement sur sa femme et sur ses enfants, mais sur ses frères cadets à l’origine de branches nouvelles. L’aîné de ses fils est généralement son héritier universel, les autres enfants, garçons et filles, n’étant que légataires. Succédant à son père dans ses droits comme dans ses devoirs, c’est lui qui établit ses sœurs non mariées et ses frères sans emploi.

Et cela m’a incité à rechercher et à cataloguer les familles comtoises éteintes dans le sang, donc entrées définitivement dans l’Histoire, le dernier mot sur elles étant dit.

Les enfants nombreux, soit une dizaine en moyenne, dépassent parfois la vingtaine : tels les vingt-six de Jean François Besancenot (1673-1749), dont dix seulement devinrent adultes. C’est que la mortalité infantile est encore grande à cette époque dans la Province où, durant presque tout le seizième siècle, la peste avait régné à l’état endémique. De 1619 à 1636, sur quatorze enfants, l’épidémie en prit sept à Jean Boyvin et Jeanne Sebastienne Camus. La famine, du fait des guerres, revenait aussi fréquemment. Quant à la conservation du patrimoine, elle est facilitée par les nombreuses vocations religieuses.

C’est ainsi qu’au début du dix-huitième siècle chez les de Bouzies, il y aura, sur les huit enfants de Léon Claude quatre moines et une abbesse. Tandis que l’aîné Charles Léon Joseph est seul vicomte de Rouvroy et seigneur de Saint-Symphorien, Ferry François Alexandre son cadet sera en 1739 seul seigneur de Champvans-les-Gray. Chez les de Champagne, sur les neuf enfants de Charles, capitaine d’Ornans en 1660, deux garçons et trois filles furent d’Eglise.

Henri de Champagne, son fils aîné, marié en 1700, aura encore sur dix enfants quatre fils et deux filles en religion. François Xavier de Champagne, fils d’Henri, resté seul baron d’Igny, en obtiendra en 1756, par lettres de Louis XV datées de Compiègne, l’érection en marquisat sous le nom de Champagne.

Comme documentation inédite, j’ai pu consulter le nobiliaire manuscrit en douze volumes écrits en 1757-1759 par Jean Jacques Clerc de Neuret, prieur de Bellevaux et conservés actuellement par le général baron René de Cointet, qui me les a aimablement communiqués.

Grâce à mes relations personnelles de 1925 à 1938 avec Roger de Lurion, de Salins, l’éminent historien des familles franc-comtoises réputées nobles, j’ai eu pleine et entière connaissance de son fichier (maintenant conservé à la bibliothèque municipale de Besançon) : il complète utilement les notices du Nobiliaire de Franche-Comté paru en 1890 et 1894 (édition nouvelle).

D’autre part, lorsqu’en 1936 j’ai retrouvé à Lyon comme archiviste du Rhône Mr. Martial Griveaud, avec lequel j’avais beaucoup travaillé aux Archives de la Haute-Saône à Vesoul, je lui dus la communication d’archives peu connues dans notre Province : ce sont celles de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de l’Ordre de Malte concernant la Langue ou Groupe d’Auvergne, auquel appartenait la Franche-Comté, avec pour siège la Commanderie de Saint-Georges à Lyon.

Dans les « Preuves de Noblesse » fournies de 1514 à 1701 par des prétendants franc-comtois, j’ai relevé une documentation généalogique concernant 278 familles comtoises. Enfin j’ai eu la bonne fortune de me procurer un exemplaire des « Statuts de l’Ordre de Saint-Georges au Comté de Bourgogne et la liste de tous Mm. les Chevaliers dudit Ordre », depuis sa restauration vers 1431 par Philibert de Molans, jusqu’en 1770. Attribué à N. Pouthier de Gouhelans, imprimé à Besançon par Charmet en 1768 et comptant 870 notices, ledit exemplaire, en provenance de la bibliothèque de J.B. Mercier, autre enfant comtois réputé par ses écrits de 1904 et 1909 sur les ex-libris franc-comtois, est complété à la main par 15 notices pour les années 1771-1775.

La dernière liste des Chevaliers de Saint-Georges par Ch. Thuriet, imprimée en 1878, est la plus complète parce qu’elle donne d’abord d’après l’ouvrage de Saint-Mauris paru en 1833, 88 personnages désignés dans une charte de 1366, d’Aimont, archevêque de Besançon, comme ayant dû faire partie de la Confrérie avant sa restauration par Philibert de Molans.

Elle comprend d’autre part 28 chevaliers pour les années 1776-1789 et, à la Restauration, les 32 chevaliers nouvellement reçus en 1816-1817. Cela fait donc un total de 1092 chevaliers.

Mais du point de vue généalogique l’intérêt de l’ouvrage antérieur de Gouhelans réside dans ce fait qu’il donne en général les quatre quartiers de noblesse de ses 870 chevaliers, renseignement précieux pour l’établissement de la filiation. C’est que les registres paroissiaux les plus anciens de France-Comté ne datent que du début du seizième siècle, bien que l’on connaisse quelques rares exemples d’inscriptions concernant la fin du quinzième. En France d’ailleurs, ce fut seulement l’Edit d’Août 1539 de Villers-Cotterets qui obligea les curés des paroisses à dresser au fut et à mesure la liste des baptêmes qu’ils célébraient.

Il en résulte que pour plusieurs familles de l’époque médiévale et à défaut de renseignements suffisants sur les terres et fiefs dévolus après les partages à telle ou telle branche, il ne m’a pas toujours été possible de démêler celles-ci. Chaque fois donc que je ne disposait pas du document me permettant d’affirmer qu’un tel est fils d’un tel, je me suis contenté de présenter, par degrés approximatifs les réunissant tous, les membres connus et contemporains, garçons et filles, des familles en cause.

Je m’en excuse vis-à-vis des généalogistes de métier que cet à-peu-près ne peut pas satisfaire.

Un autre fait qui ne conviendra pas aux historiens de notre Province, c’est, dans la lecture des Notices classées dans l’ordre alphabétique comme il convient à un Dictionnaire, le passage brutal d’une famille médiévale, à laquelle seulement quelques lignes sont consacrées, aux nombreuses pages relatant la chronique d’une famille plusieurs fois séculaire éteinte seulement à l’époque moderne.

Ce dernier cas qui se produit quelquefois justifie l’impossibilité de classer par époques nos familles, comme y aurait incité le grapillage historique auquel je me suis livré pour les concrétiser et rompre la monotonie d’exposés strictement généalogiques.

D’ailleurs la complexité de l’histoire de la Franche-Comté nous incite à en rappeler les grandes lignes, de l’occupation romaine jusqu’après la conquête par Louis XIV.

Habitée vers le IVe siècle avant Jésus-Christ par la tribu celtique des Séquanes venue de la haute Seine et menacée par les hordes germaines des Suèges d’Arioviste, ce fut Jules César qui, avec ses Légions, en l’an 58 avant Jésus-Christ, obligea le Barbare à repasser le Rhin. Rome fit accepter à la Gaule sa législation, sa langue et ses mœurs. Mais le peuple gaulois se lassa vite de la « pax romana », et ce fut, en l’an 52 de l’ère chrétienne, la révolte générale avec pour chef Vercingétorix, auquel les Séquanes envoyèrent 12.000 hommes de renfort. Après la défaite de l’armée gauloise réfugiée dans l’oppidum d’Alesia, c’est la domination romaine en Séquanie, troublée par l’invasion des Vandales en 406 après Jésus-Christ et celle des Huns vers 450.

En 457, les Burgondes venus de Germanie fondent le premier royaume de Bourgogne qui s’étend des Vosges à la Durance et de la Loire aux Alpes Suisses. Gondebaud leur roi est chef des armées romaines contre les Goths. Clothilde, sa nièce, épouse en 493 Clovis, roi des Francs. En 523, la lutte éclate entre Burgondes et Francs et finalement en 534 le royaume des Burgondes est rattaché au royaume des Francs. De 534 à 751, ce sont les Mérovingiens dont Gontran et Dagobert, puis Charles Martel et Pépin le Bref qui règnent sur la Bourgogne.

De 751 à 888, les Carolingiens leur succèdent avec Charlemagne, puis Louis le Débonnaire et les fils de ce dernier, dont Lothaire I qui a dans sa part, entre Germanie et France, la Bourgogne, et ses héritiers Louis II, Lothaire II et Charles le Chauve qui se partagent ses Etats en 870 et avec lesquels s’éteint la lignée carolingienne. Alors est élu roi de Bourgogne le marquis Rodolphe Welf en 888, auquel succèdent Rodolphe II en 912, Conrad le Pacifique en 937 et Rodolphe III en 994, décédé sans postérité en 1032.

La Comté échut alors à Conrad II, roi de Germanie, empereur, et époux d’une de ses nièces, son seigneur suzerain. Vassale du Saint Empire, elle eut pour premier comte Otton Guillaume sous lequel elle devint « franche », alliée à Ermentrude, dame de Macon, fille du duc capétien Robert I, mort en 1026. Lui succèdent : Renaud I, mort en 1057 ; Guillaume le Grand, mort en 1087 ; Renaud II, mort en 1097 ; Guillaume l’Allemand, mort en 1125 ; Guillaume l’Enfant, mort en 1127 ; Rainaud III, mort en 1148. Beatrix de Bourgogne, fille de Rainaud III, s’allia, en 1156 à Warzbourg à l’empereur Frédéric Barberousse, désormais comte vassal et empereur suzerain : dès l’automne 1157, il déploya à Besançon toutes les magnificences de la cour impériale, et il fit aussi plusieurs séjours en son château de Dole.

Viennent ensuite, de 1190 à 1248, trois comtes d’origine allemande : Otton I de Hohenstauffen ; Otton II, duc de Meranie ; Otton III, dont la sœur Alix, comtesse de Bourgogne, épousa Hugues de Chalon, fils aîné de Jean l’Antique, issu des Capétiens de France ; elle mourut en 1279. Otton IV, fils du comte Hugues, a partie liée avec Philippe le Bel par la convention de Vincennes de 1295 qui fait de la Comté « une marche française » ; il meurt en 1303. Jeanne, comtesse de Bourgogne, sa fille, qui a épousé Philippe V le long, roi de France, recrute presque tout son entourage, écuyers, échansons, aumôniers, parmi ses sujets d’Outre-Saône ; elle meurt en 1330. Jeanne de France, leur fille, épouse en 1335 le duc Eudes IV qui réunit les Bourgognes comtale et ducale pour cent cinquante huit ans (1335-1493). Après leur fils Philippe, décédé en 1346, et leur petit-fils Philippe de Rouvre, décédé en 1361, c’est à Marguerite de France, fille cadette de Philippe V, qu’échut en apanage la Comté, de 1361 à 1382. Et nous arrivons, de 1364 à 1477, aux quatre Valois de Bourgogne, Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, dont Brantôme écrit : « Je crois qu’il ne fut jamais quatre plus grands ducs, les uns après les autres ».

Ils règnent non seulement sur les deux Bourgognes, mais aussi sur la Picardie, l’Artois, la Flandre et la Hollande. Leur apparition coïncide avec la disparition des vieilles races féodales telles que les Sires de Joux éteints dans les mâles en 1326, les Sires de Pesmes en 1327, les de Faucogney en 1374 et les de Montfaucon en 1396.

Nous sommes à la croisée des chemins, à la frontière de deux mondes : le Moyen Age qui se termine et la Renaissance qui s’élabore.

La Comté découpée de 1322 à 1335, sur le modèle des bailliages français, en deux bailliages dits d’Amont et d’Aval, en possède depuis 1422 un troisième dit de Dole, intermédiaire. Le Parlement stabilisé à Dole et recruté d’abord dans la bourgeoisie, la création de l’Université, la codification des coutumes sont autant de faits nouveaux qui en imposent aux derniers grands barons obligés de se soumettre au joug des lois. Ceux-ci sauront ce qu’il en coûtera en 1455 à Jean de Grandson, étouffé dans sa prison entre deux lits de plumes, par ordre du chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin : il avait protesté contre l’institution d’un impôt général de deux francs par ménage.

Quelle est alors la vie d’un fils de nos familles terriennes ?

A douze ans, beaucoup quittent le manoir paternel pour être « nourris » à la Cour du suzerain à titre de damoiseau ou le valet. Vers quatorze ans, « ils sortent de pages » et sont fait écuyers. L’Eglise intervient par une cérémonie religieuse, en sanctifiant l’usage des armes qu’ils ont droit désormais de porter. Selon leur emploi, ils sont écuyer du corps ou d’honneur, chambellan, échanson, panetier, écuyer tranchant ou d’écurie, et ils en ont au moins pour sept ans. Créés chevaliers es armes, ils se rendent aux montres d’armes du ban et du rière-ban du bailliage, simples revues d’effectifs passées par le bailli, « pour le Maréchal de Bourgogne ».

Qu’ils soient chevaliers bannerets, ou simplement chevaliers bacheliers, ils pourraient faire leurre la devise des d’Andelot « les combats sont mes ébats », car l’état de guerre est fréquemmnt revenu, qu’il s’agisse des campagnes de Beauce (1364), de Guyenne (1372), de Champagne (1380), de Flandre contre les Grandes Compagnies et les Anglais (1382) ; de Nicopolis la dernière croisade contre Bajazet (1396) ; des guerres contre les Liégeois (1408 et 1430) et les Gantois (1452) ; de la campagne du Dauphiné (1430), des batailles de Montlhery (1465), de Granson et de Morat (1476), de Nancy (1477) contre Louis XI et les Suisses et Lorrains ses alliés.

L’ost ou service militaire, en général de quarante jours, est la principale obligation du vassal envers le suzerain, en proportion directe avec l’importance du fief : il équipe à ses frais une ou plusieurs « lances garnies », soit : l’homme d’armes ou chevalier avec la lance et l’armure de fer, accompagné d’un page, de trois archers ou arbalétriers et d’un coutelier habillés d’étoffe, enfin de quatre chevaux, le destrier ou cheval de combat tout caparaçonné d’acier, le palefroi ou cheval de route, le roussin ou monture du page et celui à bât pour les bagages.

Le vassal a toujours d’autre part comme prestations pécuniaires les quatre aides, savoir : 1. l’aide pour la rançon du suzerain ; celle-ci de Jean sans Peur, prisonnier de Bajazet à Nicopolis, fut de 120.000 livres et celle de Hugues de Châtel-Guyon, prisonnier de Craon en 1477 au combat du pont de Magny sur l’Ognon, de 30.000 livres en 4 termes. 2. et 3. les aides pour le mariage du fils aîné ou de la fille aînée du suzerain. 4. le départ en croisade. Quant au logis personnel du vassal, il est à la disposition dudit suzerain, « chaque fois qu’il sera besoin ».

Dans l’intervalle des guerres, c’est pour nos jeunes, la vie à Dijon, Bruges, Bruxelles, Lille, Hesdim, à la cour des ducs.

Du lever au coucher, ceux-ci sont entourés de leurs officiers et de leurs hôtes, et chacun doit « se conformer aux statuts ordonnés et débattus par eulx », avec le concours des hérauts et roys d’armes.

Alors se succèdent : les joutes ou combat singulier de près et d’homme à homme ; les tournois où les chevaliers combattent par troupes ; les pas d’armes où de nombreux champions à pied et à cheval simulent l’attaque ou la défense d’une position militaire, d’un pas ou passage étroit et difficile dans les vallées ou les montagnes.

On cite notamment : le pas de l’arbre de Charlemagne entre Dijon et Nuits, en présence du duc de Savoie (1443) ; le tournoi de la Dame en pleurs à Châlon-sur-Saône, lors du mariage d’Isabelle de Bourgogne avec le duc de Clèves (1449) ; les tournois de Bruxelles (1451) et de Lille (1454) ; les joutes de Bruges, à l’occasion du mariage de Charles le Téméraire avec Marguerite d’York (1468). Comme autres divertissements dans les terres domaniales ou chez des grands seigneurs et barons comtoi, la chasse de haut vol au faucon alternait avec la chasse à courre au cerf et au sanglier pour laquelle Philippe le Bon entretenait 24 veneurs et valets de chiens en Bourgogne et autant en Brabant.

Dans les villes, c’était le jeu du « papegay » ou perroquet de bois peint servant de but que pratiquait la jeunesse bourgeoise enrôlée dans les compagnies de chevaliers de l’Arc, de l’Arbalète et de l’Arquebuse. Le vainqueur, dénommé le « Roi » qui avait abattu l’oiseau est exempt d’impôts pour un an ; s’il est vainqueur trois ans de suite, il est exempt sa vie durant et devient « emperuer ».

Les jeux de quilles et de boules étaient aussi partout d’un usage courant. Tout jardin avait son quillier ou dalle carrée sur laquelle se rangeaient les neuf quilles.

Enfin dans un autre ordre d’idées, il y avait parfois un rôle à tenir dans les mystères, les moralités, les farces qui se jouaient à Besançon devant l’Hôtel Consistorial, à l’occasion du renouvellement du Magistrat.

Devenus chefs de famille à leur tour, nos jeunes ont d’abord à remplir « le devoir de fief » qui doit être rendu dans l’année à chaque mutation dudit fief par décès ou acquisition. Le vassal se présente à son suzerain et en son principal manoir. Tête nue, sans épée et sans éperons, un genou en terre, joignant les mains en posture de suppliant, il requiert le seigneur de le recevoir à foi et hommage. Ce dernier assis prend entre ses mains celles de son vassal, qui prononce sur l’Evangile les mots suivants : « Seigneur, je deviens votre homme dorénavant, m’obligeant de défendre votre vie, votre corps, votre honneur et vos biens. Je vous serai fidèle et vous rendrai l’hommage, à cause des terres que je tiens de vous, sauf la loi due au roi notre souverain ». Le seigneur lui disait alors qu’il le prenait à homme et le baisait sur la bouche. Mais tout ce qui touche à la féauté est cause de frais, surtout si à l’hommage s’ajoutent de nouvelles inféodations de biens, des lettres recognitives de noblesse, des permissions de porter un nom de terre, etc.

Aussi nombreux sont ceux qui doivent engager ou vendre une partie de leur domaine au suzerain pour s’acquitter envers lui : sinon il leur faut recourir à l’un de ces Lombards établis en Comté comme banquiers et changeurs et réputés prêteurs avec usure. Donc la guerre ne payant plus la guerre, nos fils de famille servent comme capitaines et châtelains domaniaux, ce qui fait d’eux à la fois des chefs militaires et des administrateurs justiciers : tels Richard de Mailley, capitaine châtelain de Faucogney pour Philippe le Hardi en 1374-1375, aux gages annuels de 500 écus d’or, mais à charge d’avoir toujours avec lui trois gentilshommes suffisamment armés, huit sergents pour le guet et la garde et deux portiers.

Jacques d’Arboz, gardien du château de Vesoul pour le même duc en 1382-1390, l’obligation de résidence n’étant pas absolue. Aymé d’Arboz, échanson de Jean sans Peur, puis châtelain d’Ornans en 1412, aux gages annuels de 40 livres. Jean d’Arbois, dit de la Grange, capitaine d’Auxonne pour Philippe le Bon en 1450. Les gages oscillaient de 30 à 100 livres, auxquelles s’ajoutaient le logement et un casuel variant aussi selon les lieux.

Mais au cours de la campagne de 1479 menée pour Louis XI par Charles de Chaumont d’Amboise, toutes les forteresses domaniales furent incendiées et démantelées par les troupes françaises, à commencer par Dole, pour finir par Pontarlier, Baume, Montbozon et Jussey. Au total, quatre vingt douze châteaux comtois furent détruits.

Seront alors seuls en exercice comme châtelains : de 1480 à 1493, Henri Maillot à Bracon, pour Jean IV de Chalon-Arlay ; en 1483-84 pour l’archiduc Philippe le Beau, Jean d’Andelot à Châtillon-le-Duc ; Hugues Charreton à Château-Chalon ; Simon de Champagne à Montmorot ; Etienne de Falletans à Vesoul.

Alors que, de par leurs fonctions, ces châtelains domaniaux continuent la tradition chevaleresque, nombreux sont ceux qui, concurremment avec les grands bourgeois urbains, entourent le duc en son Conseil, aux trois bailliages et au Parlement : gouvernement de légistes éduqués et diplômés en partie dans les Universités de Bologne, Pavie, Padoue, Ferrare, Louvain, puis Dole, avec pour mission « d’avoir soin contre tous de toutes causes ducales ».

C’est ainsi que Guy Armenier et Etienne, son fils, d’abord baillis d’Aval, puis chefs du Grand Conseil, ont pour successeurs à la lieutenance générale d’Aval en 1423 Henri Vallée II du nom, seigneur de Vesles en Laonois et, de 1424 à 1431, Henri Vallée III du nom, son fils. Jean de Salives, lieutenant général d’Amont en 1437, est nommé en 1456 conseiller au Parlement de Bourgogne.

Trois de Vaudrey sont lieutenants généraux d’Aval : Guillaume, seigneur de Courlaoux, en 1454 ; Claude, seigneur de Laigle, en 1480, Louis, seigneur de Mutigney, en 1490.

Il importe en outre de faire état de ces Bisontins qui, comme cogouverneurs, administrèrent la Cité Impériale, tels que jean de Quingey (1397-1423), Jean des Potots (1396-1418), Henri Grenier (1441-1468) élu vingt fois dans ce laps de temps. En 1407, furent envoyés en ambassade à Paris auprès de Jean sans Peur dit Monsieur de Bourgogne sept d’entre eux, savoir Pierre de Clervaulx, Pierre Malnissert, Thibaut de Charceigne, Jehan Pourcelot, Jehan Michiel, Henri Bourgeois, Girard de Rosey et leur absence dura quatre-vingt-un jours.

En 1544, Renobert de Mesmay sera élu pour le quartier Saint-Pierre, avec pour devise sur ses jetons : « Rien ne m’esmaye » alors qu’« acta et non verba » était celle de Jean de Quingey. Ces « magnifiques et puissants seigneurs », qui ont prêté serment d’être « bon et loyal à l’Empereur et à la Cité », mettent en pratique dans leurs fonctions administratives ces devises auxquelles nous ajouterons les suivantes qui résument leur mode d’action : « Prévoir et pourvoir ». Boitouset – « Ne nuire à personne, être utile à beaucoup ». Balay – « Rien à se reprocher ». Garinet – « Par le travail et par l’étude ». Linglois – « Très aimant de l’équité ». Philippe.

Ces citoyens sont les dignes ancêtres de ces Comtois qui, en pleine guerre de Dix Ans, à l’envahisseur qui leur disait : « Comtois, rends toi », répondront fièrement : « Nenny, ma foy ».

En matière de conclusion, il importe, en replaçant toujours nos familles comtoises dans l’ambiance de l’époque, de souligner que celles existantes en 1668, à l’aube de la conquête par Louis XIV, diffèrent des familles françaises, de celles surtout qui vivent à la Cour de Versailles. Elles ont respiré l’atmosphère de ces villes à bourgmestre et cogouverneurs dont les mœurs, à l’époque des dominations allemande et espagnole rappellent les républiques et villes libres d’Italie et des Flandres. Certes nombreuses encore sont les familles nobles de race remontant à l’époque féodale et qui continuent les traditions de l’ancienne Chevalerie. A côté d’elles se perpétuent les familles anoblies par les dominations successives de la Province et, comme au temps des Grands Ducs d’Occident, tout en payant aussi à l’Armée l’impôt du sang, elles continuent de se partager avec la grande bourgeoisie les emplois administratifs et législatifs, au service du Prince.

Telles les anciennes familles patriciennes de Besançon qui pratiquaient les métiers et le négoce et dont plusieurs comme orfèvres, argentiers, ferronniers tenaient le haut du pavé au temps de la Cité Impériale, elles ont pour maxime : « le travail est un trésor ».

Nous sommes donc loin, après la conquête, de cette noblesse française pour laquelle vivre noblement en période de paix, c’est vivre à ne rien faire.

Celle-ci n’est pas riche et dans les terres de fief qu’elle possède elle n’a pas la possibilité de faire de la grande culture, un décret royal renouvelé en 1661 limitant à quatre le nombre de « charrues » que les gentilshommes, bourgeois et autres privilégiés pouvaient exploiter eux-mêmes. La raison est que « la terre labourée par un privilégié n’aurait pas payé la taille roturière ».

C’est le Roi qui la fait vivre par des emplois rétribués dans sa « Maison » de pages notamment qui en compte plus de cinquante à la Grande et à la Petite Ecurie à Versailles, puis dans les Compagnies de Gardes du Corps dont, malgré Colbert, la solde est « triplée et même quintuplée ».

Aussi louons la noblesse comtoise d’avoir su par le travail se suffire à elle-même. Elle vit non point à la Cour mais dans la Province où elle conserve les terres et biens hérités des ancêtres, contrastant ainsi avec le hobereau français dont la Bruyère nous fait le portrait, dans « Les Caractères », d’après nature (1688-1694).

Ce dictionnaire compte 1047 anciennes familles, dont 960 sont citées par de Lurion : par les faits historiques rappelés à leur sujet, il est un « livre d’or » à leur mémoire. Il était appelé à être préfacé par le regretté Mr. Lucien Febvre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, « passionné d’histoire franc-comtoise » ; et qui « aimait ces itinéraires à travers le temps ».